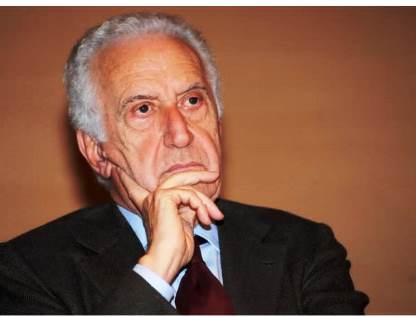

d Giovanni Falci (avvocato)

Ho appreso questa sera della morte di Vincenzo Maria Sinscalchi, uno degli avvocati più bravi del secolo scorso e anche di oggi.

Anzi, definirlo avvocato è anche riduttivo, è stato un intellettuale illuminato e illuminante.

La mia conoscenza dell’avv. Siniscalchi risale al Processo Tortora, febbraio 1985.

Fu in quell’occasione che ebbi la fortuna di conoscerlo e di risultargli subito simpatico anche per la comune passione per il Cinema di cui lui era un attento e acuto conoscitore e critico.

Abbiamo fatto pochi processi insieme, ma tutti importanti; lo scandalo ISVEIMER, l’omicidio di Marta Russo, e da ultimo, fino allo scorso 22 gennaio, un processo a Potenza che vede imputati una serie di politici di primo piano della Basilicata.

Come tutti i grandi era un uomo semplice che ti ascoltava e che non si metteva “sul piedistallo”, lui che meritava il posto più alto del podio.

Sono veramente dispiaciuto, era anziano ma aveva una vitalità e lucidità che non ti faceva pensare all’età.

Se ne va con l’avv. Siniscalchi l’ultima icona della mia vita professionale.

Mi piace immaginarlo nell’aldilà, non quello cristiano, ma nell’Olimpo dei greci dove andavano gli Eroi, coloro, cioè, che si erano meritato il paradiso con imprese eroiche compiute in vita, proprio come ha fatto lui.

E mi piace immaginare che in quel Paradiso rincontri il padre che perse troppo presto vittima di un investimento stradale e, perché no, che incontri Peppino Gianzi, il mio maestro, e si ritrovino come quel 31 luglio 1985 nell’aula Ticino di Napoli durante la mia discussione.

Grazie avv. Siniscalchi per tutto quello che avete rappresentato per me e per tutto quello che mi avete dato.

Giovanni Falci

IL RACCONTO

“”Arrivato davanti l’ingresso laterale di Poggioreale trovai il parcheggio quasi subito. Il 31 di luglio portava con la sua afa questo piccolo vantaggio di una città mezza vuota. Presi il caffè in un bar che si era aperto lì vicino proprio per il “processo” e che viveva solo di clienti impegnati nell’aula Ticino. Si capiva dall’arredamento che si trattava di una postazione di soccorso, da tenda da campo .,. Era tutto veramente, quasi volutamente, squallido. Una esercitazione di architettura e arredamento al contrario. Tema: ciò che si deve evitare per allestire un bar. Il titolare ci conosceva tutti e mi disse quel giorno “oggi tocca a voi avvocato?”. Gli risposi affermativamente ma senza dilungarmi. Evidentemente lo tenevo scritto in faccia che era “il mio giorno di gloria”. Una faccia stranamente pallida per il periodo, ma se studi un processo del genere non puoi avere facce abbronzate, e questo anche per uno con la mia carnagione che si abbronza semplicemente uscendo di casa anche senza andare al mare. Entrai nell’aula con il fascicolo sotto un braccio e la toga sull’altro. Vidi l’avv. Siniscalchi che era lì in prima fila e aspettava che il Tribunale uscisse. Gli andai vicino, posai tutto con calma sul banco, anche il libro dei “Discorsi di Lisia” di mio padre. Mi tolsi la giacca che appoggiai sulla spalliera della sedia e infilai la toga, senza bavaglino. Mi girai verso le “gabbie” e vidi che c’erano pochi detenuti. In effetti, venivano in aula solo quelli interessati alla loro difesa. P.A. non era presente perché in “osservazione” all’O.P.G. di Reggio Emilia fin dalla requisitoria del P.M.. Ma il fatto singolare era che non c’era neanche P.A.2. Mi disse in seguito che si era dimenticato che il 31 era “il mio giorno”. E, aggiunse, gli era dispiaciuto, perché i “suoi compagni” gli avevano detto che ero stato bravo. Passò un po’ di tempo nel quale ci fu qualche collega che faceva notare che ci saremmo dovuti risentire, sarebbe stato giusto protestare per il ritardo del Tribunale e del P.M. a entrare in aula così come si era risentito, “lui”, il Presidente, sulla questione del difensore di ufficio. Arrivò Gianzi che si avvicinò con la sua camminatura dinoccolata e mi salutò con il suo accento e cadenza calabrese che non ha mai perso neanche dopo 70 anni che vive a Roma. Salutò Siniscalchi e gli altri colleghi e si mise a sedere alla mia destra. Quell’uomo aveva la capacità di rincuorarmi, di tirarmi su, di rasserenarmi, e lo faceva con un semplice sorriso, naturale, guardandoti con quegli occhi buoni che sovrastano un fisico imponente, massiccio, ma che nello sguardo diventa angelico, gentile, tenero, affettuoso. Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, quelli di Peppino Gianzi sono uno specchio lindo, come dice Papa Francesco, pulito, perché il suo animo è precisamente quello che i suoi occhi rappresentano: la bontà. A un certo punto la campanella, come quella della II elementare di quel giorno che mi era tornato in mente in macchina, annunciò l’entrata del Tribunale e, dopo l’appello, come in II elementare, e la costituzione delle parti, il Presidente, sorridendomi con l’affetto di “quelli grandi” verso i “ragazzi”, mi disse “prego avvocato Falci”. “Sig. Presidente, signori giudici del Tribunale, sono l’avv. Giovanni Falci del Foro di Salerno (questa volta non c’era più bisogno, dopo 6 mesi circa di scandire il cognome, lo conoscevano bene) e prendo la parola in questo, lungo, complesso, articolato processo che potrei definire un nodo molto intricato, in gran parte sciolto, che però attende di essere risolto da una vostra sentenza (…)”. Avevo rotto il ghiaccio, mi girai alla mia sinistra e vidi l’avv. Siniscalchi che con il gomito sinistro sul banco e con la testa appoggiata alla sua mano sinistra, mi guardava e non si era alzato per lasciare l’aula dopo aver garantito l’inizio della udienza. Dall’altro lato alla mia destra vidi l’avv. Gianzi che mi fissava intensamente nella sua toga che già aveva indossato, e, per guardarmi meglio aveva girato la sedia nella mia direzione. Mi trovavo in mezzo alla storia dell’avvocatura degli anni 80 sicuramente, ma anche di dopo, e penso di sempre. Ero un giovanotto che stava tra Pelè e Maradona. Sospirai per prendere fiato perché, vi assicuro, non è semplice discutere la causa e sapere che hai quell’uditorio. E’ un poco come per un pianista eseguire una musica al pianoforte con Ludwig van Beethoven e Fryderyk Chopin in platea. In quel caso tremerebbero le mani, nel mio tremava la voce, anche se, con il passare del tempo la eccitazione del momento ti fa dimenticare anche dove ti trovi e ti fa superare paure e apprensioni. A un certo punto, quasi a metà delle discussioni viene, in ogni arringa che si rispetti, quella che definirei la fase catartica. Ci si libera di quanto fino a quel momento si è contenuto dentro. Si espone e si grida la propria verità e si instaura un rapporto con il giudice di scambio telepatico. Si vuole cercare di entrare nella testa del giudice, di colpire il suo cervello e si vuole che ragioni come tu gli stai proponendo. Una volta, invece, si cercava di colpire il cuore e i sentimenti del giudice con eloqui di grande effetto. E’ questa la magia della discussione: questo “dialogo”, tra il nostro pensiero declamato, mostrato, addirittura, a volte, gridato, e quello del giudice, represso fino a quando parlerà con la sua sentenza. “Allora sig. Presidente sig.ri Giudici la prima questione riguarda l’attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti. Ora io vi domando: assolvereste un qualsiasi imputato se io portassi a testimoniare il suo compagno di cella che vi dicesse che quell’imputato, ogni giorno, ogni sera, piange e si dispera e dice che egli è innocente? Io penso di no. Mi rispondereste, forse, che non è possibile assolvere perché quella del compagno di cella è una testimonianza interessata dal voler favorire l’amico. E allora perché dovreste condannare se l’accusa consiste come per P.A.2 nel fatto che il pentito vi dice che ha saputo proprio da lui, da una confidenza che gli ha fatto P.A.2 in persona, nel carcere dove erano entrambi ristretti, che egli faceva parte della NCO? Che differenza c’è? Se accusa è credibile e se invece scagiona no? Badate sig.i Giudici che anche per costoro che accusano c’è una ragione sottostante che giustificherebbe le loro propalazioni e sono i benefici che più o meno clandestinamente ricevono”. Avevo dato il primo colpo mio personale! Questo esempio e questo valore della prova, questo, più o meno, di credibilità collegato al teorema accusatorio o alla strategia difensiva non era stato ancora detto. Mi girai, era passata circa mezz’ora e vidi Gianzi a destra che annuiva quando mi rivolgevo verso di lui quasi ad incoraggiarmi, e, cosa veramente strana, dopo mezz’ora, Siniscalchi alla mia sinistra sempre con la testa appoggiata alla mano sinistra che ascoltava. “Ma ora passiamo alla seconda questione: che significa: “io so che P.A. fa parte della NCO?” Sul piano della prova che significa questa affermazione? Io vi dico che non rappresenta niente! meno di zero. E’ un giudizio non la descrizione di un fatto”. Pausa ben studiata, movimento ad allontanare la sedia da dietro, sguardo diritto negli occhi del Presidente. “Sig. Presidente, voi ve la sentireste di condannare P.A. se D’Amico vi venisse a dire: so che P.A. ha fatto una rapina? Io vi dico, sicuramente no, perché altrimenti se così non fosse, oltre a dovervi fidare che il pentito dice la verità, dovreste fidarvi che dice la verità anche in ordine agli elementi costitutivi del reato di rapina che è un fatto che esula dalla testimonianza. Dovreste cioè fidarvi che D’Amico conosca gli elementi costitutivi di quel reato, rapina, di cui accusa P.A.. E chi vi rassicurerebbe che il pentito non abbia volgarizzato il termine e abbia inteso con rapina volervi riferire di un furto, una truffa o altro ancora? Diverso sarebbe se dicesse: “ho visto, o anche solo, io so, mi è stato detto, che P.A. è entrato in banca con un mitra e si è fatto consegnare i soldi dal cassiere”. Qui saremmo tutti sicuri di dover ragionare intorno a un fatto non a un concetto.. E allora (pausa) in questo caso, nel nostro processo, quando vi dice: so che P.A. è un camorrista della NCO di Nocera voi dovreste fidarvi che egli sappia ricostruire gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p.. E’ chiaro che le cose non possono andare così. Il pentito vi deve raccontare un fatto; vi deve dire P.A. ha fatto questo, ha fatto quest’altro e poi sarete voi, Giudici, a dire: questo significa aver violato l’art. 416 bis c.p. Altrimenti la sentenza la scrive il pentito anche in punto di diritto. Ecco vedete, sig.i Giudici il mio appello che vi rivolgo, che è poi il coro unanime di tutti noi difensori è quello di volervi restituire quel ruolo che vi è proprio e che i pentiti cercano di usurparvi”. Questa volta a destra Gianzi mi sorrideva addirittura apertamente, e a sinistra Siniscalchi, immobile al suo posto dopo 50 minuti, mi faceva ampi gesti di consenso con la testa. Ero stato promosso sul campo! Era fatta! L’ultimo colpo lo potrei definire, il tocco di classe con il quale terminai dopo 62 minuti la mia discussione (è l’orario riportato sulla cassetta registrata), fu Lisia. Pausa, nelle orecchie il testo di Baglioni di qualche ora prima “sei tu che porti avanti il cuore ed il lavoro tuo, essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro …. sei tu, in questo istante immenso, sopra il rumore della gente”. E lì ero io! E il momento era, per me, immenso. “Vedete sig. Presidente, Sig.ri del Tribunale io vorrei concludere senza alcun accenno alla giurisprudenza che tutti i colleghi vi hanno già proposto nel corso dei loro interventi. E’ inutile, la conoscete già, dovrei ripetermi e annoiarvi. Io voglio concludere con le parole di un mio vecchio collega, un avvocato di 2500 anni fa: Lisia. Diceva Lisia ai suoi giudici (presi con flemma il libro di mio padre e lo aprii tirando fuori il foglietto scritto con la Olivetti e iniziai a leggere testualmente): costoro, i delatores, che hanno commesso i più atroci delitti, che si trovano in una situazione che peggiore non potrebbe essere, che non hanno niente più da perdere, costoro, pur di lucrare un minimo beneficio, sarebbero capaci di tutto anche di accusare un innocente. Perciò diceva Lisia ai suoi Giudici, fate attenzione, la stessa attenzione che sono certo voi metterete per mandare assolti i miei assistiti come essi si meritano”. Il presidente mi ringraziò e dettò a verbale le conclusioni e decise una interruzione di 10 minuti (ritengo che qualcuno del collegio fosse un fumatore). Uscimmo dall’aula all’aperto nel cortile del carcere e lì ho ricevuto una medaglia di cui vado orgoglioso. L’avv. Siniscalchi mi abbracciò e mi disse: “bravo Falci, avevo capito nell’incipit che avresti detto cose intelligenti e così è stato. Mi fa veramente piacere, per la nostra professione, che ci siano giovani come te capaci e soprattutto culturalmente attrezzati”. Mi ridiede la mano e se ne andò, dopo la mia discussione che aveva sentito per intero. Il 31 luglio 1985. Un trofeo che non dimenticherò mai! E’ “quell’istante fantastico in cui dura la vita, adesso” (detto allora) sempre come dice Baglioni in quel pezzo di quel giorno. Il tutto avveniva sotto lo sguardo di Peppino Gianzi che un po’ in disparte assisteva compiaciuto ai complimenti che ricevevo dall’avv. Siniscalchi. Una parte di quei complimenti erano anche i suoi. Se avevo fatto quella discussione lo dovevo anche alle “lezioni” che avevo ricevuto da lui nel corso della frequentazione del suo studio, lezioni che continuò a darmi quel giorno e che non ha mai smesso di darmi neanche ora che a 88 anni in Cassazione illumina la scena come un giovane leone. A seguire, prese la parola il Prof. Gianzi e tornai subito dall’Olimpo con i piedi a terra. Fu semplicemente, come sempre. Quindi, naturalmente eccezionale! Dopo che ebbe finito Gianzi, approfittammo dei 10 minuti di sosta- fumo e andammo via, il professore alla stazione a prendere il treno per Roma, io a Salerno a riposare