Dr. Michele D’Alessio (giornalista-agronomo)

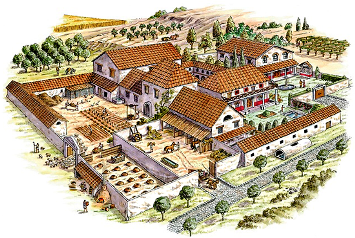

Nel precedente articolo ci siamo lasciati con la domanda cosa successe dopo la tragica fine di Tiberio e di Caio. Rapidamente si ebbe lo smantellamento della loro riforma, a cominciare dal divieto di vendere i lotti di nuova assegnazione che fece sì che, come scrive Appiano (Guerre Civili I, 27) «subito i ricchi cominciarono a comperare dai poveri, o con pretesti li costringevano a forza a vendere e per i poveri andò ancora peggio… Così il popolo perse ogni cosa e ne derivò un ulteriore declino nel numero dei cittadini e nella produzione agricola». Con lo scrittore ed esperto di storia romana, il dottore Vitantonio Capozzi, conosciamo i post avvenimenti dopo il fallimento della riforma Gracco. “…La conquista romana del Mediterraneo ebbe ripercussioni economiche più forti sull’Italia. Sulle province invece la situazione rimase senza grandi cambiamenti. La guerra e l’amministrazione delle province divenne la grande opportunità di arricchimento per i senatori e cavalieri, che spesso tornavano in Italia per cercare investimenti sicuri. Ed era proprio la terra che affascinava e attraeva gran parte dei loro capitali, perché lo Stato in quel momento disponeva di vasti latifondi. La lunga guerra annibalica aveva determinato un forte incremento dell’ager publicus di Roma, mentre il territorio era stato devastato a tal punto che difficilmente i piccoli agricoltori sarebbero stati indotti a tornarvi. Oltre alla fondazione di qualche colonia, lo Stato propendeva ad affittare ampi appezzamenti di terreno a chi avesse avuto un capitale disponibile e l’intenzione di correre il rischio. Si verificò una lenta rivoluzione: la terra divenne ben presto oggetto di speculazione e di sfruttamento, al pari di qualunque altra fonte di profitto. Per la piccola proprietà contadina invece la situazione era alquanto diversa. Già compromessa in seguito all’abbandono dei campi dovuto all’arruolamento e alla devastazione delle guerre, il contadiname subì un ulteriore duro colpo, perché la produzione di cereali, che era stata la coltura più praticata, divenne antieconomica a causa dell’arrivo sui mercati dei cereali provenienti dalla Sicilia e dall’Africa, che venivano commercializzati a prezzi inferiori e quindi più vantaggiosi. Se, da un lato, vi fu un notevole impoverimento nel ceto contadino, dall’altro, ci fu un notevole incremento della manodopera servile utilizzata ai lavori agricoli e addetta all’allevamento del bestiame. Infatti, poiché furono decine di migliaia i prigionieri di guerra ad essere ridotti in schiavitù e deportati in Italia, questo fenomeno si protrasse anche dopo la fine delle guerre di conquista, proprio perché i mercati orientali offrivano schiavi in gran quantità e a bassissimo prezzo. Ciò favorì l’estensione dei latifondi e il progressivo indebolimento della piccola e media proprietà agricola, che un tempo era stata la base dell’agricoltura italica. I piccoli possidenti, che non riuscivano a reggere alla concorrenza, si videro spesso costretti a vendere i loro terreni e a trasferirsi in città, provocando un abnorme aumento della massa del proletariato urbano. Con la legge agraria del 111 a.C. l’agro pubblico divenne privato, diventando una vera rendita per i proprietari ormai latifondisti. Le ville rustiche si trasformarono così in sfarzose ville suburbane, e i campi si trasformarono in grandi pascoli con mandrie o greggi da affidare a schiavi-pastori, che le guidassero nella transumanza verso l’Adriatico o il Tirreno. Nel corso del II secolo a.C., dunque, in molte parti d’Italia, specialmente a sud, l’amministrazione contadina si vide costretta a cedere il posto a un sistema capitalistico di latifondi, la cui produzione era diretta al mercato. Alla fattoria autosufficiente subentrò la villa rustica, che si basava sullo sfruttamento intensivo di personale schiavile e veniva diretta da schiavi-manager (vilici) che facevano lavorare schiavi-operai e artigiani (anche altamente specializzati) e schiavi-agricoltori.

Nel precedente articolo ci siamo lasciati con la domanda cosa successe dopo la tragica fine di Tiberio e di Caio. Rapidamente si ebbe lo smantellamento della loro riforma, a cominciare dal divieto di vendere i lotti di nuova assegnazione che fece sì che, come scrive Appiano (Guerre Civili I, 27) «subito i ricchi cominciarono a comperare dai poveri, o con pretesti li costringevano a forza a vendere e per i poveri andò ancora peggio… Così il popolo perse ogni cosa e ne derivò un ulteriore declino nel numero dei cittadini e nella produzione agricola». Con lo scrittore ed esperto di storia romana, il dottore Vitantonio Capozzi, conosciamo i post avvenimenti dopo il fallimento della riforma Gracco. “…La conquista romana del Mediterraneo ebbe ripercussioni economiche più forti sull’Italia. Sulle province invece la situazione rimase senza grandi cambiamenti. La guerra e l’amministrazione delle province divenne la grande opportunità di arricchimento per i senatori e cavalieri, che spesso tornavano in Italia per cercare investimenti sicuri. Ed era proprio la terra che affascinava e attraeva gran parte dei loro capitali, perché lo Stato in quel momento disponeva di vasti latifondi. La lunga guerra annibalica aveva determinato un forte incremento dell’ager publicus di Roma, mentre il territorio era stato devastato a tal punto che difficilmente i piccoli agricoltori sarebbero stati indotti a tornarvi. Oltre alla fondazione di qualche colonia, lo Stato propendeva ad affittare ampi appezzamenti di terreno a chi avesse avuto un capitale disponibile e l’intenzione di correre il rischio. Si verificò una lenta rivoluzione: la terra divenne ben presto oggetto di speculazione e di sfruttamento, al pari di qualunque altra fonte di profitto. Per la piccola proprietà contadina invece la situazione era alquanto diversa. Già compromessa in seguito all’abbandono dei campi dovuto all’arruolamento e alla devastazione delle guerre, il contadiname subì un ulteriore duro colpo, perché la produzione di cereali, che era stata la coltura più praticata, divenne antieconomica a causa dell’arrivo sui mercati dei cereali provenienti dalla Sicilia e dall’Africa, che venivano commercializzati a prezzi inferiori e quindi più vantaggiosi. Se, da un lato, vi fu un notevole impoverimento nel ceto contadino, dall’altro, ci fu un notevole incremento della manodopera servile utilizzata ai lavori agricoli e addetta all’allevamento del bestiame. Infatti, poiché furono decine di migliaia i prigionieri di guerra ad essere ridotti in schiavitù e deportati in Italia, questo fenomeno si protrasse anche dopo la fine delle guerre di conquista, proprio perché i mercati orientali offrivano schiavi in gran quantità e a bassissimo prezzo. Ciò favorì l’estensione dei latifondi e il progressivo indebolimento della piccola e media proprietà agricola, che un tempo era stata la base dell’agricoltura italica. I piccoli possidenti, che non riuscivano a reggere alla concorrenza, si videro spesso costretti a vendere i loro terreni e a trasferirsi in città, provocando un abnorme aumento della massa del proletariato urbano. Con la legge agraria del 111 a.C. l’agro pubblico divenne privato, diventando una vera rendita per i proprietari ormai latifondisti. Le ville rustiche si trasformarono così in sfarzose ville suburbane, e i campi si trasformarono in grandi pascoli con mandrie o greggi da affidare a schiavi-pastori, che le guidassero nella transumanza verso l’Adriatico o il Tirreno. Nel corso del II secolo a.C., dunque, in molte parti d’Italia, specialmente a sud, l’amministrazione contadina si vide costretta a cedere il posto a un sistema capitalistico di latifondi, la cui produzione era diretta al mercato. Alla fattoria autosufficiente subentrò la villa rustica, che si basava sullo sfruttamento intensivo di personale schiavile e veniva diretta da schiavi-manager (vilici) che facevano lavorare schiavi-operai e artigiani (anche altamente specializzati) e schiavi-agricoltori.

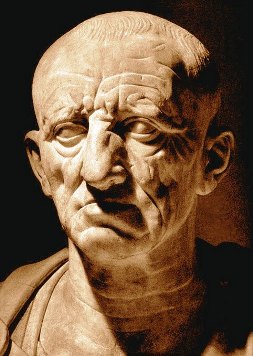

Preziose informazioni sugli sviluppi della grande azienda agricola nella prima metà del II secolo a.C. ci sono state fornite da Catone nel De agri cultura, (autore latino Marco Porcio Catone detto il Censore) che divenne il manifesto della nuova economia dei ceti romani possidenti dell’epoca. Non è facile stabilire fino a che punto fossero tipiche per la grande proprietà terriera italica le misure offerte da Catone: vigne di 100 di iugeri (su cui lavoravano 16 schiavi) e uliveti di 240 iugeri (13 schiavi). Invero, anche le ville catoniane, proprio perché tutto in esse era diretto alla minimizzazione dei costi mediante la piena autosufficienza dell’azienda e non alla massimizzazione delle vendite, per il mantenimento degli schiavi e della forza lavoro animale ivi impiegata richiedevano di essere integrate con la multicoltura tradizionale nella quale prevaleva la cultura cerealicola. Un elemento che unisce Catone agli agronomi posteriori è la sottolineatura dell’importanza di un’opportuna localizzazione del possedimento per facilitare lo smercio dei suoi prodotti (sul mare, su un fiume navigabile o lungo una strada importante, come la via “Reggio/Capua”, che univa l’estremo sud- Italia a Roma, attraverso la via Appia)…”.

In realtà siamo ora in grado di cogliere un’attenzione molto precisa ai fattori di risparmio e di produttività che ispiravano le scelte di chi operava in campagna. Né la schiavitù può più essere considerata di per sé un fattore regressivo, di impedimento allo sviluppo agricolo. La villa come entità produttiva, sorretta da una complessa organizzazione del lavoro al proprio interno, che ha nello schiavo il suo motore, è una realtà che domina a lungo il paesaggio agrario di alcune regioni della penisola italica. E lo schiavo è tutt’altro che una figura indifferenziata, che possa essere considerata sinonimo di passività. Lo stesso istituto dell’affrancamento rende la sua condizione suscettibile di cambiamento. Oggi sappiamo che non è fuorviante parlare di «schiavo-manager» quando pensiamo al ruolo che alcuni di loro svolgevano per conto dei padroni all’interno dell’azienda e fuori. E i giuristi registrano la comparsa di figure, come quella del servus quasi colonus, che si possono spiegare come risposte innovative a nuove esigenze di organizzazione produttiva. È significativo come, per quanto riguarda l’agricoltura, ad un accrescimento di esigenze produttive si rispondesse in genere con l’aumento del numero degli addetti. D’altra parte lo stimolo all’innovazione difficilmente poteva venire dal basso perché la popolazione contadina era troppo assorbita dallo sforzo di far fronte alle esigenze elementari di sopravvivenza. La peculiarità dell’economia antica rispetto a quella moderna si riassume nella sua fondamentale subordinazione a valori ideologici capaci di concepire un modello di vita modellato esclusivamente su quello dell’aristocrazia senatoria, che considerava degna la sola ricchezza derivante dalla pura rendita agraria. Sottrarsi a questa deformazione di prospettiva appare oggi indispensabile per chi voglia affrontare in modo adeguato lo studio dell’agricoltura romana che fu storia nel senso pieno del termine, con fasi complesse di crescita e di declino.