Felice Bianchini junior

(Corrispondente e notista politico)

ROMA – “Ormai l’Italia è diventato un paese difficile da governare”. Negli ultimi giorni ho sentito queste parole, che mi sono entrate in testa e mi hanno fatto riflettere; mi sono chiesto innanzitutto: “ma è vero?”. Al di là della mia personale risposta, è noto che sia una posizione affermata in giro per lo stivale. Essendo romano, sono condannato a sentir parlare doppiamente di ingovernabilità, divenuta ormai una premessa bipartisan quando si tratta della Capitale – poi, però, quando si pensa di darle una mano, ci si perde sempre nel vuoto, ma non divaghiamo.

ROMA – “Ormai l’Italia è diventato un paese difficile da governare”. Negli ultimi giorni ho sentito queste parole, che mi sono entrate in testa e mi hanno fatto riflettere; mi sono chiesto innanzitutto: “ma è vero?”. Al di là della mia personale risposta, è noto che sia una posizione affermata in giro per lo stivale. Essendo romano, sono condannato a sentir parlare doppiamente di ingovernabilità, divenuta ormai una premessa bipartisan quando si tratta della Capitale – poi, però, quando si pensa di darle una mano, ci si perde sempre nel vuoto, ma non divaghiamo.

Ciò che ci interessa è il perché di questa ingovernabilità secondo molti di noi: “la corruzione dilaga”, “i politici si mangiano tutto”, “gli italiani sono nullafacenti”, “è colpa dell’evasione fiscale”, tutte accuse che non sono infondate, sia chiaro. Tuttavia, prima di parlarne e provare a dare una risposta, occorre riflettere su cosa comporta e ha comportato l’affermarsi di questa linea, ossia una discriminazione del popolo italiano ad opera dello stesso: brevemente, autorazzismo.

Una malattia intellettuale italiana: l’autorazzismo

“Per l’Italia il fatto centrale è appunto la funzione internazionale cosmopolita dei suoi intellettuali che è causa ed effetto dello stato di disgregazione in cui rimane la penisola dalla caduta dell’Impero romano al 1870.” (A.Gramsci, Quaderni del carcere, XII)

Il cosmopolitismo ha sempre in qualche modo avuto un ruolo sul palcoscenico del territorio italiano, il quale ha visto succedersi diverse dominazioni e organizzazioni a livello territoriale, dalla frammentazione comunale, passando per francesi, spagnoli, e austriaci; vivendo solo dopo il 1871 una vera e propria unità, se non si considera l’età romana. Tra i due periodi, dice Gramsci, gli intellettuali hanno prima rinnovato la figura del liberto, già presente durante l’Impero, per poi diventare braccia dell’organizzazione ecclesiastica. Insomma, gli intellettuali che bazzicano da queste parti hanno storicamente avuto un’inclinazione al servizio del più forte. Gramsci diceva anche che ognuno di noi è in un certo senso intellettuale, quindi verrebbe da dire che questo atteggiamento si sia sviluppato all’interno del nostro paese, indipendentemente dal grado di cultura.

Il cosmopolitismo ha sempre in qualche modo avuto un ruolo sul palcoscenico del territorio italiano, il quale ha visto succedersi diverse dominazioni e organizzazioni a livello territoriale, dalla frammentazione comunale, passando per francesi, spagnoli, e austriaci; vivendo solo dopo il 1871 una vera e propria unità, se non si considera l’età romana. Tra i due periodi, dice Gramsci, gli intellettuali hanno prima rinnovato la figura del liberto, già presente durante l’Impero, per poi diventare braccia dell’organizzazione ecclesiastica. Insomma, gli intellettuali che bazzicano da queste parti hanno storicamente avuto un’inclinazione al servizio del più forte. Gramsci diceva anche che ognuno di noi è in un certo senso intellettuale, quindi verrebbe da dire che questo atteggiamento si sia sviluppato all’interno del nostro paese, indipendentemente dal grado di cultura.

Ad oggi, assistiamo ad una suddivisione nello spettro che va da chi è italiano ma quasi se ne vergogna, ritenendo il paese popolato da una massa di italiani medi, a chi, sul versante opposto, ripropone un attaccamento morboso al concetto di nazione. Tra questi due estremi occorre tentare di seguire una media via maestra. Infatti, se la degenerazione del sentimento nazionale è noto porti a disgrazie, è altrettanto vero per quanto riguarda la degenerazione dell’autocritica: il continuo ripetere che siamo un paese di cialtroni non fa altro che giustificare in maniera approssimativa la situazione sociale ed economica, senza favorire l’emersione di vere soluzioni e, affermando indirettamente la nostra incapacità di governarci, favorisce i governi tecnici; se poi lo si afferma anche tramite gli organi di informazione, l’effetto è una distorsione ufficiale della realtà.

La Globalizzazione ha rappresentato un terreno fertile, un vero e proprio habitat naturale per la classe intellettuale cosmopolita, la cui funzione è anche oggi causa ed effetto dello stato di disgregazione in cui rimane la penisola. Ciò per il semplice fatto che la distanza che intercorre tra la base sociale e gli intellettuali è andata aumentando sempre di più, fino ad arrivare alla situazione odierna, in cui, con qualche rara eccezione, vi è odio da una parte, e altezzoso distacco dall’altra. Questo clima alimenta uno dei problemi di cui si sente parlare, sì, ma meno del dovuto: l’emigrazione, un fenomeno che abbiamo vissuto anche e soprattutto internamente. Se non riusciremo a riprendere la situazione in mano a livello di opportunità all’interno del paese, più che degli ingressi, dovremo preoccuparci sempre più delle uscite.

L’intellettuale medio è passato dall’essere attivo politicamente e difensore delle classi più deboli, ad isolarsi e dedicarsi a sé stesso o, peggio, ad essere alfiere delle classi dominanti. E per chi se lo stesse chiedendo: sì, esistono ancora le classi sociali, la globalizzazione non le ha eliminate, semmai ha reso ancora più evidente la differenza tra chi ha vinto e chi ha perso la lotta tra di loro.

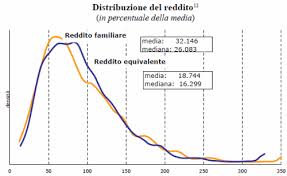

La distribuzione del reddito (o lotta di classe)

La distribuzione del reddito (o lotta di classe)

Nessun complotto internazionale: è solo il corso della storia, che non è finita, come qualcuno voleva farci credere. Da che mondo è mondo, l’uomo ha diviso la ricchezza con i suoi simili, vuoi equamente, vuoi con metodi poco ortodossi. “La ricchezza è un qualcosa che ci si guadagna”, dirà qualcuno di voi: ed è infatti proprio per questo che la nostra società è organizzata a mo’ di una competizione, di una gara, in cui ognuno di noi corre. Tuttavia, come ogni gara, c’è chi vince e c’è chi perde (come abbiamo già avuto modo di argomentare: Libertà e Scelta).

Sentiamo spesso parlare di distribuzione del reddito: essa non è altro che la lotta di classe. Rendite, Profitti e Salari sono i tre commensali, la ricchezza (il reddito) la torta. Ma come è stata spartita questa torta negli ultimi anni? A questa domanda abbiamo già risposto (Povera Roma, povera Italia, povero mondo!). La disuguaglianza crescente è ciò che sta alla radice di tutti i problemi sociali (Retorica periferica). Più l’1% vede aumentare la sua fetta, più il 99% soffre e vede impoverirsi le proprie tasche e le proprie possibilità.

Ma ciò che da un lato fa ridere e dall’altro preoccupa è che si venga a creare una contrapposizione non tra il 99 e l’1, bensì tra fasce interne al 99: la cosiddetta guerra tra poveri. Così però potrebbe sembrare che il 99 sia un’armata di senzatetto, ma non è così: in quel 99 c’è tutta la piccola e media impresa, c’è il lavoro dipendente, la vecchia borghesia oggi impoverita. Un enorme classe di sconfitti, di precari: chi lavorativamente, chi sentimentalmente, chi in entrambi i casi. Un esercito che però, anziché restare unito, combatte internamente. Il lavoratore, sempre più precario e svuotato delle sue conquiste sociali (salariali, previdenziali, etc.), e il piccolo imprenditore, soffocato dalla pressione fiscale, fanno parte della stessa soggettività, sia perché, come si diceva, entrambi sconfitti, sia per via del loro legame più forte: il radicamento territoriale, che più si va avanti, più si cerca di far venire meno.

Ma posto che ci sia questa lotta, e che in questo momento la fazione più numerosa abbia perso, perché riequlibrare le sorti, ma soprattutto come? Il perché non è di certo la misericordia, per quanto possa far parte degli stimoli. Il perché è il semplice fatto che un’economia in cui i redditi della parte più numerosa della popolazione ristagnano, vengono tagliati, non può funzionare: far star bene chi sta peggio e recuperare risorse inutilizzate (leggi disoccupati) non sono atti di beneficienza, ma utili (se non necessarie) manovre per il sistema economico.

L’esperienza dell’Europa e di altre regioni ha dimostrato che non è tanto l’indebitamento dello Stato a dare origine a situazioni di crisi, bensì l’indebitamento nazionale. In alcuni casi, l’indebitamento nazionale coincideva con quello dello Stato (Grecia), mentre in altri (Irlanda e Spagna) si trattava di indebitamento privato. Quando una crisi colpisce, il debito si muove rapidamente dai bilanci privati a quello pubblico. (J.Stiglitz, L’Euro)

La crisi che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo, prima di essere una crisi di offerta (quindi del lato produttivo), è innanzitutto una crisi di domanda (quindi una mancanza dal lato di chi spende e consuma). Si può produrre tutto ciò che si vuole, ma se non c’è chi compra, si inceppa qualcosa. Ma il più importante squilibrio legato alla domanda italiana (ed europea) è stato uno squilibrio di conti internazionali, ossia della cosiddetta bilancia dei pagamenti (che descrive la situazione di importazioni ed esportazioni). All’interno dell’area euro si sono accumulati ingenti deficit e surplus (collegati necessariamente tra loro: se qualcuno esporta, qualcuno deve importare): il problema è che non si è ritenuto, come è giusto che sia, responsabile degli squilibri anche chi ha esportato eccessivamente (per farsi un’idea di chi sia basta farsi un giro in macchina e guardare le marche delle nostre auto).

Qualche persona poco seria penserà che voglia orientare le sacre scelte dei consumatori. Tutt’altro: voglio mostrare come non siano poi tanto libere come si vuole far credere. Al di là delle passioni e dei gusti personali in termini automobilistici, quello che ci interessa sono le dinamiche in quanto tali, se preferite i fatti: il cambio bloccato (leggi euro) consente un accumulo di surplus commerciali (esportazioni maggiori delle importazioni), come mai è stato possibile. Questo perché: prima tanta domanda di prodotti di un certo paese avrebbe fatto diventare più forte (rivalutare) la sua moneta (questo perché se vuoi prodotti di una certa nazione devi munirti anche della sua moneta: tanta domanda comporta innalzamento del prezzo, che nel caso della moneta è rappresentato dal tasso di cambio) e quindi fatto alzare i prezzi dei prodotti, rendendo più competitivi quelli di qualche altro paese, con la conseguenza di un riequilibrio del commercio (tradotto: i prezzi altrove sarebbero stati più convenienti). Ora, in assenza di questo meccanismo, per essere più competitivi, il prezzo deve abbassarsi in qualche altro modo: il costo di produzione, dal quale il prezzo dipende, misura quanto bisogna remunerare i fattori di produzione, che storicamente sono due: capitale (termine con cui si intendono impianti, macchinari etc.) e lavoro. Non serve una fervida immaginazione per capire quale dei due fattori sia stato spinto a svalutarsi per essere più competitivi.

Nessun complotto, semplicemente un fatto (che comunichiamo soprattutto a chi si dice di sinistra): all’interno delle dinamiche di distribuzione del reddito, l’euro è stato un’arma contro il lavoro.

La visione tradizionale del sistema bancario era quella basata su un’economia agricola primitiva. Gli agricoltori che avevano sementi in eccesso – con raccolti più abbondanti rispetto al consumo e a quanto non volessero seminare in vista della stagione successiva – potevano portare i semi in banca, la quale li avrebbe prestati, a interesse, a qualche contadino che aveva bisogno di più semi di quanti non ne avesse, per ragioni di consumo (ad esempio, perché quell’anno aveva avuto un cattivo raccolto) o per la semina. Per poter concedere questi prestiti, la banca doveva avere sementi in deposito. In realtà, coloro che si preoccupavano di dove la Grecia avrebbe ottenuto il denaro necessario per il funzionamento del proprio sistema bancario avevano in mente questo tipo di economia del grano: i greci non hanno grano da immettere nel nuovo sistema bancario, e perché mai degli stranieri dovrebbero mettere il loro grano nelle nuove banche greche?

Ma questo ragionamento, ancora una volta, non riesce minimamente a cogliere la natura del credito nel XXI secolo. In un’economia moderna, le banche creano efficacemente credito dal nulla, sostenute dalla fiducia generale nello Stato, nella sua capacità e volontà di salvare le banche, che include la sua potestà impositiva e il potere di assumere prestiti. L’euro, tuttavia, ha limitato quelle possibilità, e in assenza di un’unione bancaria, ha così minato i sistemi bancari nazionali. (J.Stiglitz, L’Euro)

A quelli che vantano crediti verso gli altri cittadini in quanto contribuenti, quelli che “se ti puoi muovere coi mezzi pubblici, o curarti in un ospedale, è perché io do i miei soldi allo Stato con le tasse”: mi dispiace, siete finiti nella trappola della guerra tra poveri. Questo tipo di visione del mondo e del finanziamento statale è figlio degli ultimi 30-40 anni, e non tiene conto di quale sia la provenienza della moneta e le evoluzioni che ha subito (Messi e Neymar ce ne danno un’idea: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XvTe5TFu7MY).

La maggior parte della ricchezza non è detenuta in pezzi di carta e dischi metallici, ma in depositi bancari e strumenti finanziari di vario tipo. E la moneta non la crea esclusivamente la BCE o una Banca centrale qualsiasi, stampando: la moneta è frutto del diritto di credito, nello specifico del diritto di erogare credito. Il rapporto di mutuo è un esempio di come nasca la moneta: sulla base di un rapporto di fiducia e di garanzia, ossia ciò che si può ricondurre all’alveo del merito di credito, viene accreditata, appunto, una somma di denaro sul conto corrente del richiedente, senza che il concedente debba privarsi di nulla, senza che debba rilasciare valigette piene di contanti, per capirci.

Ma, come si faceva notare prima e come i fatti dimostrano, gli scombussolamenti economici che abbiamo vissuto sono frutto di una gestione del credito poco oculata (vedi subprime). Dunque, al riparo dalla retorica “debitore sfaticato” o “creditore cattivo”, il fatto è che il credito è stato gestito male e non è stato finalizzato alla sua vera funzione, la creazione di posti di lavoro. Più che aiutare la cosiddetta economia reale, il settore finanziario ha pensato alla propria autosufficienza, perseguita con un aumento di volume degli affari mai registrato nella storia: sono sempre più e sempre più grandi le rendite finanziarie.

Nel suo libro L’Euro, Stiglitz propone di risovranizzare l’economia e ridistribuire tramite asta i diritti di credito, vincolando l’attività creditizia al merito di credito e allo sviluppo dell’economia reale. Va sottolineato che la sovranità economica è condizione necessaria, e non un dettaglio. Banalmente, l’euro non è di proprietà degli Stati, ma è una moneta privata transnazionale: questo rende l’indebitamento statale rischioso, questo rende lo stato passibile di insolvenza (anche se è noto che nella storia nessuno ha mai estinto il suo debito pubblico).

Il fatto di poter utilizzare il denaro creato dallo Stato per pagare le imposte dovute al governo, e che quest’ultimo abbia un potere impositivo, assicura il valore di tale credito. Infatti, poiché quest’ultimo viene creato sotto forma di moneta elettronica, i cui movimenti sono facilmente controllabili, lo Stato non solo ha il potere di imposizione fiscale, bensì migliora anche la propria capacità di riscossione. (J.Stiglitz, L’Euro)

Perché lo Stato torni a fare lo Stato, c’è bisogno che le banche tornino a fare le banche e che ci sia una banca centrale che faccia la banca centrale (la nostra ha smesso di farlo dal 1981), a prescindere dall’ammodernamento del circuito monetario (come potrebbe venire fuori ad esempio da un utilizzo statale di una criptovaluta). Ma occorre innanzitutto affermare il principio che le tasse non sono il salvadanaio statale, ma lo strumento con il quale (insieme col tasso di interesse) i responsabili della politica economica controllano il surriscaldamento dell’economia. Tutto ciò è necessario, se si vuole tenere fede agli obiettivi fondamentali che uno stato dovrebbe perseguire, su tutti piena occupazione e benessere (sul recupero degli obiettivi guida già ci siamo espressi: Tourette).

Senza sovranità e la stabilità macroeconomica che ne consegue, questi obiettivi non sono raggiungibili, con buona pace dei Robin Hood che credono basti tassare i ricchi per dare ai poveri. La battaglia della giustizia fiscale va combattuta, ma non basta a ridare allo Stato vigore, credibilità e autorità per perseguire il bene dei cittadini. Chi afferma che basti combattere l’evasione fiscale e in generale tassare i ricchi per risolvere i problemi strutturali mente per incompletezza.

Le sorti del nostro paese sono legate alle sorti dell’Eurozona, le quali sono vincolate alle decisioni che verrano prese a Bruxelles. Se non cambierà nulla, l’unione monetaria non durerà, o durerà sulla pelle della base sociale su cui è stata impiantata, con gravi conseguenze.

Sono stati scelti il nuovo presidente della Commissione europea e il nuovo governatore della BCE, o dovrei dire le nuove, visto che saranno due signore: Ursula Von Der Leyen (già Ministro della Difesa della Germania) e Christine Lagarde (già Ministro dell’Economia, dell’Industria e dell’Impiego della Francia e direttrice del Fondo Monetario Internazionale). Saranno le prime due donne a ricoprire quelle due cariche. Ma questo di per sé non vuol dire nulla. Se si guarda al curriculum di entrambe, nulla da eccepire: non hanno passato la loro vita a girarsi i pollici. Tuttavia, non conta chi siano, se siano donne o uomini, e cosa abbiano fatto finora, ma quello che faranno. Il che va a loro vantaggio per certi versi, visto che, se volessimo essere pignoli, diremmo che il loro passato non fa sperare nel cambiamento che riteniamo necessario. (Commissione Europea: che fare ?;Europa, il centro del mondo;Elezioni Europee: L’alba dell’imprevedibile)

La nuova presidente ha esposto il suo programma: unione ancora più stretta dei mercati dei capitali, imposizione fiscale equa, salario minimo, regime europeo di indennità di disoccupazione, programma “garanzia per i giovani” (che comprende l’aumento del budget del programma Erasmus), progetto “pilastro europeo dei diritti sociali”, meccanismo europeo per la protezione dello stato di diritto, riforma del trattato di Dublino (con rafforzamento di Frontex), decisioni di politica estera a maggioranza qualificata, Unione europea della difesa, organizzazione “conferenza sul futuro dell’Europa” nel 2020, miglioramento del sistema dei capilista (Spitzenkandidaten) per le elezioni, iniziativa legislativa del Parlamento europeo.

Tanti punti, che toccano tanti temi attuali, tra i quali si ritrovano idee condivisibili, come la giustizia fiscale, il salario minimo, la riforma del trattato di Dublino, il decidere a maggioranza qualificata questioni di politica estera. Posto che le varie declinazioni possibili possono renderli più o meno condivisibili, in ogni caso, da soli questi punti non bastano: serve un ripensamento o lo scioglimento dell’unione monetaria, tema che la presidente non ha toccato. È chiaro però che occorrerà aspettare le parole della Lagarde (che si insedierà il 1 Novembre), per sapere di più sulle nuove politiche economiche e per avere più chiaro se, quanto e come queste due nuove figure avranno voglia di mettere mano all’unione monetaria. Fino ad allora, giudizio sospeso.

Di chi è la colpa? È sempre questa la domanda che ci si pone. Da quello che ho avuto modo di sperimentare nella mia breve vita, sono arrivato alla conclusione che l’Italia è una sorta “macro-esperimento” della Teoria delle finestre rotte. È come se ci fosse un’eco “così fan tutti”, con cui in molti legittimano il proprio non-rispetto degli altri e delle regole. Ma l’autorazzismo di cui parlavamo all’inizio non è altro che il padre del “così fan tutti”, motivo in più per cui cerchiamo di liberarcene.

Ma, più che il colpevole, a noi interessa chi o cosa può salvare: come abbiamo cercato di argomentare, quando si vivono situazioni come questa, è indispensabile un intervento statale mirato, deciso e forte. Il sistema economico in cui viviamo, frutto del pensiero neoliberista, non dà (o se preferite ha tolto) strumenti di politica economica indispensabili. Dunque, come si diceva, o se ne creano di nuovi, o vanno restituiti quelli vecchi: in questo caso, tertium non datur.

La nostra presunta ingovernabilità è indotta: direi è esogena, non endogena. Che poi all’interno del paese vi sia corruzione, malaffare, e via dicendo, non è una cosa che stupisce: all’interno di ogni paese ci sono. “Ma nel nostro ce n’è di più, quindi se venisse anche solo limitato ripartirebbe tutto”, altro sprazzo di autorizzismo: non è il modo giusto per arrivare ad una soluzione.

I vizi che affliggono il nostro tessuto sociale, non sono solo causa di mali economici, ma anche effetto di una debolezza a livello di mano pubblica, una fragilità del concetto stesso di Stato, la quale lascia campo libero agli egoismi e agli interessi personali, premessa di corruzione, malaffare, etc. In ogni caso, noi siamo per risolvere alla radice questo problema, con un nuovo contratto sociale e una rivoluzione scolastica (La storia infinita): un nuovo percorso di formazione dell’individuo che miri a far emergere e investire sulle peculiarità, sulle attitudini e le passioni, per avere un ritorno in termini di impegno, di produttività se preferite.

Ma i problemi culturali, della Sovrastruttura, non sono risolvibili se non si ha un parallelo cambiamento all’interno della Struttura (tanto quanto i problemi di quest’ultima hanno bisogno di un aiuto della prima). In sostanza: pensare di realizzare progetti così ambiziosi (ad esempio un grande progetto di rinnovamento scolastico, a livello di edifici e strutture, oltre che di obiettivi e programmi della formazione), investimenti vari, senza aver pensato alle sorti dell’Eurozona, è un percorso razionale senza premesse, sarebbe come perdersi in ragionamenti astratti.

Occorre uno Stato con le mani libere e la schiena dritta, capace di garantire servizi essenziali di un certo livello, sia che si tratti di istruzione, che di sanità, o di previdenza. Per farlo occorre archiviare l’idea di Stato (e del suo finanziamento, oltre che del grado e del modo di intervento) affermatasi negli ultimi trent’anni e recuperarne una già rodata di Welfare State, aggiornandola con i progressi tecnologici oggi a disposizione (ad esempio, il possibile nuovo sistema bancario e dei pagamenti di cui abbiamo parlato). Senza questo, rimarremo incatenati nella Caverna – e la disgregazione sociale è assicurata.